Vorbereitung und Recherchen

Der Vicus, der zu Beginn des 1.bis Ende des 3. Jhd. mit blau schraffiert ist, und das Castrum ab dem 4. Jhd. rot schraffiert. Heutiges Altstadt Gebiet.

Im 1. bis 3. Jh.n.Chr. bestand im Gebiet der heutigen Alt- und Innenstadt

eine zivile Kleinstadt, ein sogenannter VICUS. Entlang der Straßen gab es Wohnhäuser, Verkaufslokale, Gast- und Raststätten sowie Werkstätten.

Nebst archäologisch nachgewiesenen Töpfereien gab es vermutlich auch weitere Handwerksbetriebe wie Mühlen, Schmieden, Färbereien, Gerbereien und Waschhäuser. Vielleicht waren auch Kelter

und Bierbrauer im Vicus tätig.

Bei den Bewohnern handelte es sich um ein Gemisch aus Einheimischen (Kelten) und zugewanderten

Römern.

Die Toten bestatteten sie außerhalb der Siedlung entlang der Ausfallstraßen, an denen auch Herbergen, Tavernen und Bordelle ihren Standort fanden.

Rund um den Vicus gab es zudem Gutshöfe (villae rusticae) in denen Landwirtschaft betrieben wurde.

Die roten Linien zeigen, wie damals und auch heute die Strassen verliefen und diesen Standort somit zu einem wichtigen Knotenpunkt machte.

1) Richtung Westen. Solothurn (Salodurum), Avanches (Aventicum) bis zum Genfersee.

2) Richtung Norden. Über den unteren Hauenstein nach Kaiseraugst (Augusta Raurica) Rhein.

3) Richtung Osten. Windisch (Vindonissa) und weiter bis an den Bodensee.

4) Richtung Süden, Innerschweiz und Alpen Übergang.

Auf der Aare (Arura) wurden meist Waren auf Lastkähne und Baumstamm-Flössen bis an den Rhein (Rhenus) transportiert.

Da zur Römerzeit Flüsse generell als wichtigste Verkehrsadern galten, war auch die Aare als grösster Binnenfluss sehr belebt und befahren.

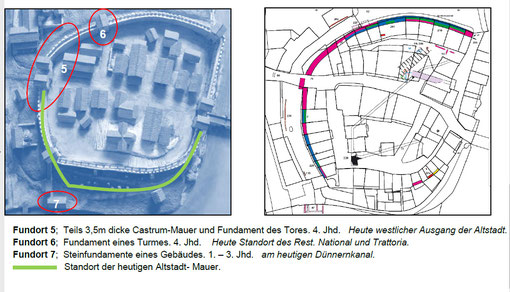

Das Castrum: Ende 3. und 4. Jh.n.Chr.

Gegen Ende des 3. Jh

.n.Chr. wurde der Vicus verlassen und größtenteils zerstört. In diesem Zeitraum erbaute das römische Militär auf dem Gebiet des ehemaligen Vicus bzw. im Bereich der heutigen Altstadt ein Kastell

(Castrum). Diese Befestigung diente hauptsächlich zur Sicherung des Aareübergangs. Östlich der Aare, gegenüber dem Castrum, entdeckte man Spuren eines befestigten Brückenkopfes. Das

Castrum diente nebst militärischem Zweck auch als Wohn- und Zufluchtsort für die Zivilbevölkerung. Über die Innenbebauung des Castrums ist praktisch nichts bekannt. Immerhin konnte die

Befestigungsmauer punktuell untersucht werden, da sie teilweise in die mittelalterliche Stadtmauer integriert wurde. Die römische Mauer war bis zu 3.5m breit und vermutlich bis 9m hoch und teils

begehbar.!

Ausgrabungen

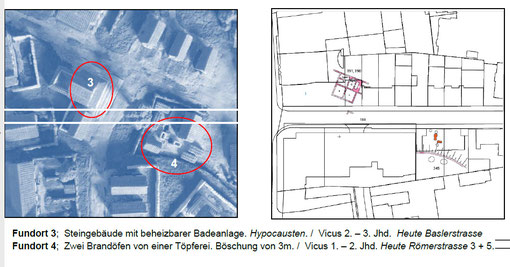

Die Archäologischen Pläne (rechts) sind der Ponton zum Modell-Ausschnitt (links)

Links,

Ansicht der römischen Bebauung

zwischen dem 2. und 3. Jh. n. Chr.

(heutige Baslerstrasse)

Rechts,

Heutige Ansicht und Bebauung mit den Ausgrabungsstätten (Rosa)

und dem damaligen Straßenverlauf (schraffiert)

Links,

Ansicht der römischen Bebauung

zwischen dem 2. und 3. Jh. n. Chr.

(heutige Römerstrasse, weisse Doppellinie)

Rechts,

Heutige Ansicht und Bebauung mit den Ausgrabungsstätten (rosa)

Links,

Ansicht des römischen Castrums

um Ende 3. Jh. n. Chr.

heutige Altstadt

Rechts,

Heutige Ansicht und Bebauung der Altstadt mit den Ausgrabungsstätten (rosa)

Aufbau

Die Grundplatte 87 x 87cm.

Das Modell entsteht im Maßstab von 1:400

Das antike Terrain sah damals ganz anders aus als heute.

Anhand von Ausgrabungen und fester Bodenbeschaffenheit, wie

der Felssporn und der Standort des Brückenkopfes, kann man die einstige Topographie gut herausfiltern.

Die Oberfläche der Aare diente mir dabei als 0-Punkt.

Anhand der maßstabsgetreuen Distanzpfeiler die genau platziert

werden, kann nun der Boden

aufgebaut werden.

Um Material einzusparen und das Modell leichter zu gestalten, mussten Hohlräume geschaffen werden.

Das Gelände und der Standort des Castells nehmen Form an.

Bauten

Das typische Vicus-Gebäude war das sogenannte Streifenhaus. Dabei handelte es sich um

langgezogene, mit dem Giebel zur Straße hin ausgerichtete Häuser. Die Parzellen waren in der

Regel 6-10m breit und bis zu 30m lang. Während in der Frühzeit hauptsächlich mit Holz, Lehm und Fachwerk gebaut wurde, verwendeten die Römer im Verlaufe der Zeit immer häufiger Steine als

Baumaterial. Die Häuser waren mit Ziegeln oder seltener auch mit Holzschindeln gedeckt.

Während im Erdgeschoss die Küche mit Herdstelle sowie Wohn- und Lagerräume eingerichtet

waren, befanden sich die Schlafräume im Obergeschoss. Zur Straße hin befanden sich Werkstätten

oder Läden und ein gedeckter Laubengang (porticus). Im rückwärtigen Teil der Parzellen lagen die

Hinterhöfe mit Nutzgärten, Latrinen und abdeckbaren Vorrats- und Abfallgruben.

Durch intensive Recherchen kann behauptet werden, dass die Römer sehr konstruktiv,

schematisch und logisch gebaut haben. Natürlich waren Tempel anlagen und Paläste immer

sehr aufwändig und nach den Vorbildern der früheren Mächten wie zBsp. die der Griechen und

Reiche im nahen Osten errichtet worden.

Im vergleich zum Mittelalter das in späteren Jahrhunderten Einzug hielt, wo die Kirche und der

Adel ihre Monumentalbauten zur Schau stellten und es eigentlich mehr darum ging, Macht,

Reichtum und Wohlstand zu präsentieren, so legten die Römer ihre Siedlungen und Castelle

eher zweckmäßig an.

Die Ausrichtung und Konstruktion der Streifenhäuser oder auch Langhäuser sind fast

vergleichbar mit den Reihen Einfamilienhäuser unserer Zeit.

Auch Strassen legten die Römer eher strickt und zielgerichtet aus.

Aus Knetmasse konstruierte ich den Prototyp eines Streifenhauses das danach vervielfältigt

wurde. Türme und einzelne Häuser sind alles Unikate und von Hand gefertigt.

Die Galerie-Pfeiler für den gedeckten Laubengang. (Porticus)

Dächer und Einzelteile.

Material und Arbeitsfläche.

Mit Sicherheit gab es eine Mühle am Dünneren-Kanal

Eines der Toranlagen des Castrums

Der Glaube war im Alltag fest verankert und ein wichtiger Bestandteil der römischen Kultur.

Somit waren auch

geschlossene Tempel Anlagen eine wichtige Notwendigkeit in jeder

Siedlung.

Hier der Aufbau eines Gallo-Römischen Umgangstempels, wie sie nördlich der Alpen überall

anzutreffen waren.

Feinarbeit an einer Bruchstein Fassade.

Aufbau der offenen Holzbrücke.

Fertig gegossene Bauteile

Buden und Ställe waren selten auch mit Reed bedeckt.

Jedes einzelne Gebäude, Schiff, Mauer oder Baum sind nach Vorbildern nachgebaut und handgefertigt.

Positionierung

Vorerste Position der Gebäude auf dem Original Plan von heute.

Das Gebiet der Dünneren und der heutigen

Mühlegasse.

Westlicher und Südlicher Teil des Castells.

Das Gebiet der heutigen Baslerstrasse und

der nördliche Teil des Castells.

Das Gebiet der heutigen Baslerstrasse und

Römerstrasse.

Bebauung im Castrum.

Erste Positionierung des Castells auf dem modellierten Untergrund.

Da das Castel erst ab dem 4. Jhd. fertig gestellt wurde,

ist es wahrscheinlich, dass eine

mögliche Tempelanlage auf dem höchstem Punkt durch eine romanische Basilika ersetzt

wurde. (heute Jldefons-Platz)

Jüngster Ausgrabungsort, Baslerstrasse 15.

Da die übereinander liegenden Schichten

von mehreren Jahrhunderte menschlicher

Zivilisation erzählen, war hier wahrscheinlich auch das Zentrum des ehemaligen Vicus.

Kerben um die Mauern und Zäune im Boden

zu verankern.

Die Zäune verliefen stehts hinter den

Gebäuden, und grenzten die Grundstücke

ab.

Da die Bevölkerung auch Selbstversorgend

waren, befanden sich in diesen Parzellen

auch Nutzgärten mit Kleintieren, Latrinen

und Erdgruben um Lebensmittel zu lagern.

Kahn Anlegestelle und Fischerei am

seichten Aareufer.

(heute Amthaus Quai)

Kolorieren

Das Modell dient zugleich als Arbeitstisch.

Erdboden

Grünflächen

Gepflasterte Strassen.

Von Karren eingeschliffene Fahrrillen.

Die Farbe der Dachziegeln ist nach einem

Originalziegel aus einer Ausgrabung

nachempfunden.

Teils auch mit Holzschindeln gedeckte Bauten.

Die Bauten waren meist mit einem gemauerten Fundament und einer Aufstockung durch Fachwerk gebaut.

Aus, in Quader gehauenen Bruchsteine gefertigte, begehbare Ringmauer mit Holzgeländer.

Um der Aare einen glänzig-fließenden Charakter zu geben, wird eine dicke Farblose Lack Mischung in das Flussbett gegossen.

Das Wasser der Dünneren führt ein anderes Sediment

mit sich und vermischt sich dann mit der Aare.

Das fertige Modell

Die vollendete Ansicht von Olodunum.

Ansicht Richtung Norden.

Im unteren Bildrand ist der Dünneren-Kanal.

Angesiedelt sind Fullonen, Gerber, Sudhäuser und die Mühle.

Blick über die heutige Kirchgasse bis oberer Graben.

Ausgrabungsorte an der heutigen Basler und Römerstrasse.

Das nicht mehr Substanz, wie Treppen oder Wände gefunden wurden, sondern im besten Falle nur Fragmente derer, liegt daran, dass die Steine, und vor allem die gehauenen Quader für den Aufbau

des Castells verwendet wurden.

Man fand auch Bauelemente wie Grabplatten in der früh mittelalterlichen Stadtmauer.

Sicht entlang der heutigen Baslerstrasse Richtung Innenstadt.

Die Mauerresten der Ausgrabung an der Baslerstrasse 15 (Blumen Lehmann) gehörten zu den zwei Gebäude rechts am Bildrand.

Die Sicht vom Osttor Richtung Brückenkopf beim heutigen Winkel.

Blick Richtung heutige Altstadt.

Der Felssporn auf dem das Castell errichtet wurde, sieht man auch heute noch so wie damals.

Ausschnitt Ecke Basler-Römerstrasse Richtung Aare.

Die gepflasterten Ausfallstraßen hatten beidseitig angelegte Gräben um das Regenwasser abzuleiten.

Blick auf das heutige Klosterplatz Areal und die nördliche Ringmauer mit Graben.

Blick auf das Gebiet der heutigen Mühlegasse.

Eine Töpferei mit Öfen und Brenngruben, wie sie in jeder Siedlung zu finden war..

Die Hygiene, Köperpflege und das dazu gehörende öffentliche Bad war tief in

der römischen Kultur verankert.

Ausgrabung einer Hypokaustum an der Baslerstrasse

Der Gallorömische Umgangstempel und die typischen Aussenaltare.

Der Blick ins Castrum, ab dem 4. Jhd. n.Chr.

Eine Basilika als Vorläufer der Jldefonskirche.

(313 erklärte Kaiser Konstantin das Christentum zur gleichberechtigten Religion)

Das kleine (Industriegebiet) an der Dünneren.

In mit Urin (Ammoniak) gefüllten Bottichen, bleichten die Fallonen Stoffe und benötigten diesen auch zum färben von Blau.

Töpfereien waren ein MUSS in jeder Siedlung.

Für den Bau wurden immer Backsteine und Dachziegeln gebraucht.

Auch für Transport und Einweggeschirr.

Teller, Töpfe, Lampen, kleine Figuren und so manches für den täglichen Gebrauch.

Ein Schiff-Steg.

Ein Wohn und Laden Komplex an der heutigen Baslerstrasse.

Davor eine Ruine.

Die gab es nämlich auch damals schon...

Der Brückenkopf beim heutigen Winkel

Nochmals aus der Luft.

In die Landschaft gebetet

Spielerische

Vergleichs Ansichten

Maßstabsgetreu

fügt sich das damalige Castrum in die Neuzeitliche Bebauung

Der Heutige und Damalige Blick vom selben Standort aus gesehen

Die "neue" gedeckte und die typisch römische offene Holzbrücke

Vom rechten Aareufer aus

so.... das war's

Ich hoffe es hat Dir etwas Spaß gemacht in die antike Vergangenheit unserer Stadt einzutauchen.

Möchtest Du gerne etwas dazu sagen, so darfst Du das gerne im Menue unter Gästebuch tun.

Danke für Dein Interesse

Presse

Bericht in den Oltner Neujahrs-Blätter 2018

Marlene Grieder (Sonntag, 11 September 2022 13:15)

Der Ambrosius hanget ....

Es liebs Grüessli und e ganz e schöne Tag

Marlene

Thomas Fink (Dienstag, 15 September 2020 11:35)

Bitte um Rückruf.

Es geht um zwei Bilder, die sich in der Praxis meines verstorbenen Bruders befunden haben.

a. Geschwungene, gerundete Formen

b. Mit Kruzifix.

Wissen Sie etwas zur Geschichte dieser Bilder? Haben Sie eine besondere Verbindung zu meinem Bruder, etc.?

Ihre Praxis-Bemalung wird vom neuen Mieter unverändert übernommen. Neuer Mieter ist die Firma Spitex für Stadt und Land, eine Tochterfirma der Senevita-Gruppe.

Marlis (Dienstag, 15 November 2016 13:41)

Hast dem Toni gesagt, er soll ja keine schwarzen Schafe züchten?